张大千游三山(民国旧文)

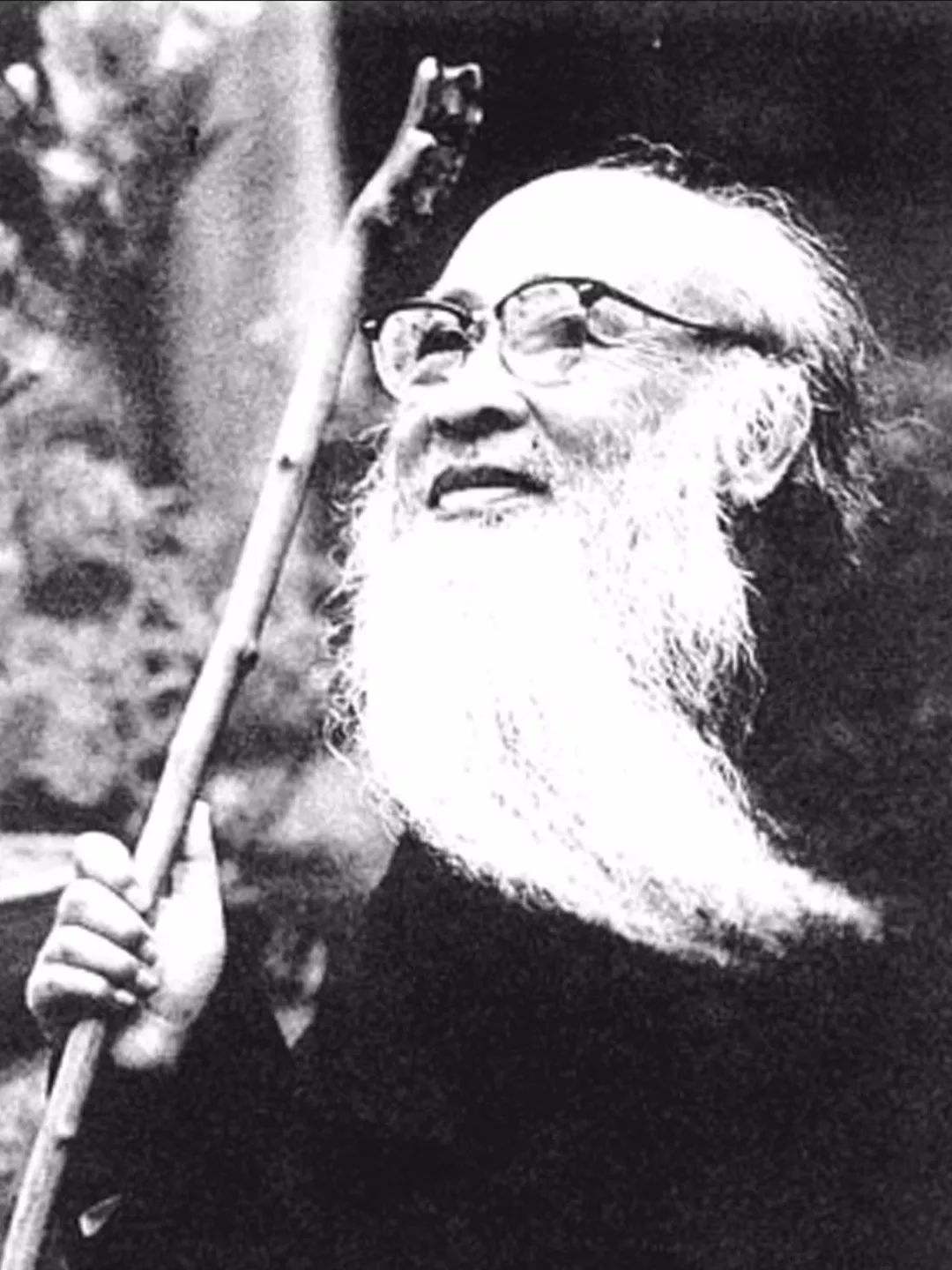

张大千(Chang Dai-Chien,1899年5月10日—1983年4月2日),原名正权,后改名爰,字季爰,号大千,别号大千居士、下里港人,斋名大风堂。四川内江人,祖籍广东省番禺,1899年5月10日出生于四川省内江市市中区城郊安良里(现市中区公园湾半坡井“芭蕉井” [1] )的一个书香门第的家庭,中国泼墨画家,书法家。

20 世纪50年代,张大千游历世界,获得巨大的国际声誉,被西方艺坛赞为“东方之笔”。 [2]

他与二哥张善子昆仲创立“大风堂派”,是二十世纪中国画坛最具传奇色彩的泼墨画工。特别在山水画方面卓有成就。后旅居海外,画风工写结合,重彩、水墨融为一体,尤其是泼墨与泼彩,开创了新的艺术风格,因其诗、书、画与齐白石、溥心畲齐名,故又并称为“南张北齐”和“南张北溥”,名号多如牛毛。与黄君璧、溥心畲以“渡海三家”齐名。二十多岁便蓄著一把大胡子,成为张大千日后的特有标志。1983年4月2日逝世。

张大千游三山

佚名

上世纪三十年代,著名画家张大千寓居苏城,闻听太湖三山岛之美,邀了友人张善子一起至岛上一游,留下佳话。(昔年三山岛旅游可能早已蜚声海内)

当时的交通还十分不便,一行人先由黄包车拉至横塘,再换坐马车奔赴木渎,继而登舟进入太湖,又雇一艘渔舟,慢慢划向三山岛。清晨出门,尚见满天星斗,抵太湖边时,已日上三竿。幸得是日风平浪静,入湖无风浪之险。张大千等一行人踏上三山岛,已是下午时分。好在备有干粮,大家在岛上充了点饥,就雇了名向导,游览岛上最有名的景观“板壁峰”。

板壁峰位于行山,如今山道宽敞并铺有石级,可在上世经三、四十年代,上板壁峰没有山路,漫山杂草丛生,野竹遍地,上山决非易事。张大千在前攀爬,众人一路披荆斩棘,花了很长时间才攀上了板壁峰。只见石峰巍峨峻峭,恰如一盆巨大的山石盆景,屹于山间。峰石古迹斑驳,青藤嫩枝缠绕,野花点缀其间。张善子刚说出一个“绝”字,张大千已打开画夹,挥毫画起板壁峰来。

张大千年青时就有“画痴”之称,他一个人藏在小树丛里,全神贯注地画画,据说待他画毕起身,举目四望,周围已杳无人影。原来当时谁也没有留意蹲在树窝中作画的张大千,只听向导说了声时间不早了,大家走吧,便全跟着下山了。到山下向导一清点人数,发现少了一人,大家这才发现张大千还在山上。

张大千下山的路不熟,发觉自己一个人被留在山上,向导一定会返回山岭来找他。这时,他干脆围着板壁峰转起圈来。他左看看,右瞧瞧,看出了门道,又挥墨作了一幅板壁峰背面图,画面上,其峰就似一匹行进中的骆驼。天色渐渐暗下来,向导不知张大千为何人,但少了一个人总是件大事,忙回村请人一起上山寻找。等村民们在板壁峰下找到张大千时,只见他眯着一只眼,口中衔着一枝画笔,左手持着画夹,对着大石壁还在细细观察呢。大家是又好气,又好笑,真是一个“画痴”。回到山下,小舟已误多时,众人正要埋怨他不信守时间时,张大千抚须一笑说:“请看看我的收获!”众人接过他那一幅幅逼真的写生画时,都被他的精神感动了。

后来张大千到了陪都重庆,可惜当年日寇轰炸重庆,这些画稿也未能幸免,否则,张大千的画能为今日三山增色不少。

本文摄影:孙继磊

本文由三山岛小岛故事农家乐整理编辑